7

06

2025

Zoom H3-VRでアンビソニック録音を試してみる

野鳥の鳴き声をアンビソニック収録機材を用いて録音してみる

アンビソニックス(ambisonics) という用語は一般の人々には殆ど馴染みのない用語だが、簡単に言えば音声の3次元(360度の球体音場空間)収録手法の一つと言えるだろう.最近では、イマーシブオーディオという用語が3次元的な音場空間を再現する手法として一般の人(とは言ってもオーディオマニアレベルでの話だが)にも知られるようになりつつある.

アンビソニック対応の音声収録機材はまだ数が少なく、アンビソニック対応マイクロフォンで市販されている代表的な物としてはSennheiserのAMBEO VR MicやRODE NT-SF1が挙げられる.

これらのアンビソニック対応マイクロフォンはどちらかというとプロオーディオ用で、日本で購入すると1本20万円近くもするので、一般ユーザにはなかなか手が出ない代物だ.そんな中で、日本のZoomが出している、H3-VRはアマチュア向けのアンビソニック対応レコーダーとして安価に出回っているので、とりあえずアンビソニック収録を試してみたい場合には打って付けの機材だ.

Zoom H3-VR レコーダー

H3-VRは初心者レベルのユーザでも簡単に扱えるように作られており、24bits/96kHzのハイレゾリューション収録が可能だ.収録フォーマットも4つのマイクロフォンの出力をそのまま記録するAフォーマットと4つのマイクロフォンの出力を演算によって4種類の空間信号成分を作り出して記録するBフォーマット (FuMa/AmbiX)の両方に対応している.

AMBEO VR MicやNT-SF1でマルチトラックレコーダに収録する場合はAフォーマットでしか記録することが出来ないので、収録されたトラックの生データから何らかの音声空間変換処理を行う必要があるが、H3-VRでは、内部で空間処理が行われるので、Bォーマットで直接WAVEファイル形式のデータとして収録することが可能だ.

H3-VRの機能については、Zoomのホームページ H3-VRのディテールをチェックを参照すると良いだろう.

Bフォーマットで収録された空間音声データには、Wチャネル、Xチャネル、Yチャネル、Zチャネルの4つのチャネルが含まれており、Wチャネルは全方向(ominidirectional:無指向性)の音声、Xチャネルは前後方向、Yチャネルは左右方向、Zチャネルは上下方向に対応する.ステレオサウンドの収録方式の一つとしてMS方式が有るが、これをそのまま3次元空間に拡張したのがBフォーマットと考えると解りやすいだろう.

尚、Bフォーマットには記録するチャネルの順番が異なるFuMa(W,X,Y,Zの順番)とAmbiX(W,Y,Z,X)の2つの形式があるが、H3-VRはどちらの方式にも対応可能だ.

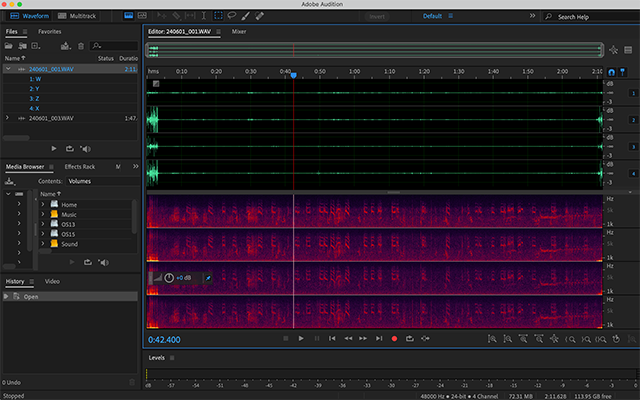

H3-VRで収録されたAmbiX形式のデータをAdobe Auditionで開いてみる

アンビソニックスについての理論は少し専門的になってしまうが、 “Ambisonics” WIKIPEDIAの記事を参考にすると良いだろう.

Bフォーマットで記録された4チャネルの音声信号はそのままでは殆ど使い道がないので、何らかの形で4つのチャネルの音声から、再生目的に応じた形式の音声信号へ変換して音声データとして再生する必要がある.

例えば、VRなどではビューアーが見ている視線の方向の音を抽出して、それを2chのバイノーラル信号として再生することが多いだろう.また、5.1chサウンドの映像作品などではカメラのレンズが向いている方向の音を5.1chのマルチトラック空間に再構成することが考えられる.

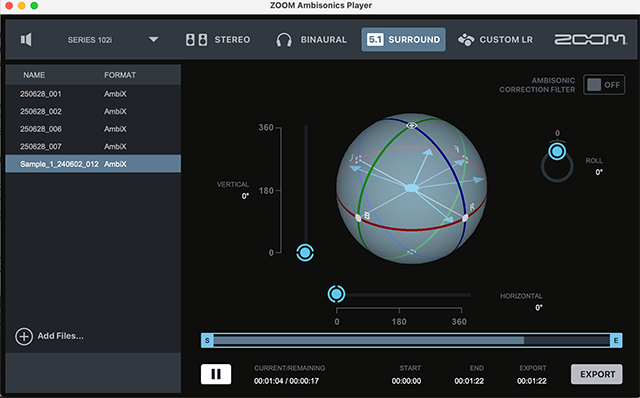

アンビソニック収録された音源は様々な目的に利用可能である反面、それらの使用目的に応じた再生環境がなければ宝の持ち腐れになってしまうのだが、Zoomでは初心者向けの簡単なアンビソニック再生アプリを用意して、無償で提供している.

ZOOM Ambisonics Player (Mac) :

https://zoomcorp.com/documents/622/ZOOM_Ambisonics_Player_Mac_v1.2.0_J.zip

ZOOM Ambisonics Player (Windows) :

https://zoomcorp.com/documents/621/ZOOM_Ambisonics_Player_Win_v1.2.0_J.zip

ZOOM Ambisonics Player 取扱説明書

J_ZoomAmbisonicsPlayer.pdf

H3-VRを使ってみる

H3-VRは安価で誰でも比較的簡単に扱える様に作られているのは良いのだが、全体的に小型に作られているので操作性は非常に悪い.ディスプレイの液晶は小さく表示も非常に判りにくい.操作系のボタンも小さく操作性は悪いが、オプションのBluetoothアダプタを使えばスマートフォン用の操作アプリがあるので、こちらを使えば表示の問題や操作性の悪さはある程度解消されるだろう.

H3-VRを屋外で使う際には付属のスポンジ風防と組み合わせて使うことになるが、このスポンジ風防は貧弱で微風状態でなければ使えないので、RycoteのH3-VR用の毛皮タイプの風貌(RYC055476)を被せて使っている.

スポンジ風防や毛皮タイプの風貌を被せてしまうと、肝心の赤色LEDの”REC”インジケータが隠れて見えなくなってしまうので、本体だけではきちんと録音されているのかどうか確認することが出来なくなってしまうのが困りものだ.

デザインや小形に拘ったばかりに肝心の操作性や性能が犠牲になっているのは否めない.付属のマイクはとても小さく性能はそれなりの物なので、高音質での集音を目指すにはやはり専用のアンビソニックマイクロフォンが欲しくなる.マイクのS/N比もイマイチで、他の電子機器が発する電磁的なノイズを拾い易いようだ.収録中にスマホを身に付けた状態で本体に近づくと、携帯の電波に反応して思い切りバズノイズが載ってしまうので注意が必要だ.

H3-VRを設置する際は、実際の人間の耳の位置で収録することになるので、マイクスタンドやカメラ用の三脚に取り付けて使うことが多いが、H3-VRは防振対策が何も施されていないので、本体に何らかの防振対策を行うと良いだろう.

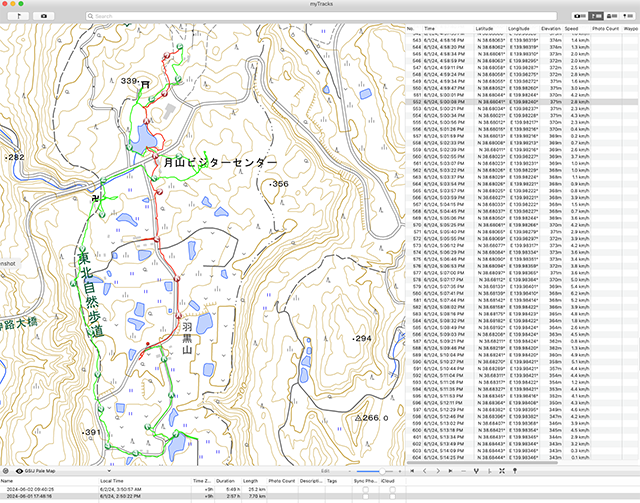

野鳥の鳴き声などのフィールドレコーディングの現場では、個々の収録トラック毎に何処で収録したのか明確に記録を残して置くことが望ましいが、実際には一々メモを取っている訳にもいかない.収録した音源を後で編集する際に音を聞いただけでは何処でどういう状況で収録したのか全く判らなくなってしまう.

私の場合は、フィールドレコーディングを行う場合は常にハンドヘルドのGPSで時刻と位置を同時に記録している.音声ファイルに記録されているタイムスタンプとGPSのタイムスタンプとを突き合わせることで、サウンドを収録した場所を思い出すようにしている.

映像作品では音声トラックと映像を同期させる方法として、タイムコードを記録して正確に映像と音声を同期させることが可能だが、同じような仕組みで音声データとGPSタイムスタンプや位置情報を簡単にメタデータとして収録する方法が一般化すると良いのだが...

スポンジやRycoteの風防を被せると”REC”インジケータが隠れてしまうので、風防の被せ方には工夫が必要

H3-VR用ケースに防振グッズを入れて持ち歩く

ZOOM Ambisonics Playerを利用すると、アンビソニック収録サウンドを簡単に再生可能

フィールドレコーディングではGPSトラックデータがあると収録場所を後からでも確認可能

『地図データ:出典:国土地理院発行2.5万分1地形図』

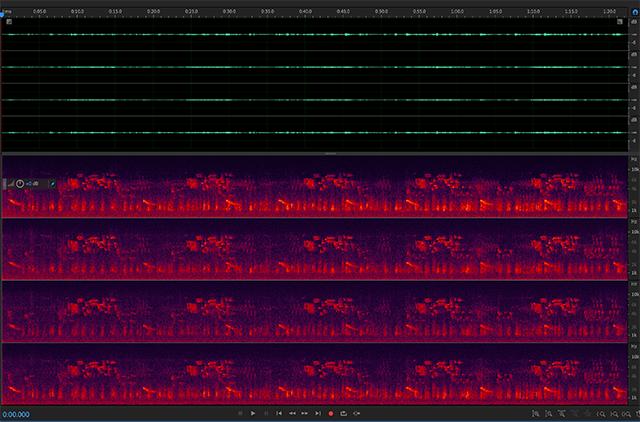

H3-VRを用いて収録したサンプル音源

2024年の6月1〜2日に羽黒山近辺で収録した音源データ(Bフォーマット:AmbiX WAVE形式)を幾つか載せて置くので、Zoomが提供しているAmbisonics Playerを使って、アンビソニックサウンドで遊んでみては如何だろうか.

・サンプル音源1: File: “Sample_1_240602_012.WAV” (約47.5MB)

収録フォーマット: [48KHz 24bit 4ch (AmbiX Format) : 1min 22sec]

収録日時: 2024年6月2日 午前5時41分頃

収録場所:羽黒山神社 鏡池の畔

出演者: モリアオガエル君、アカショウビン君、ミソサザイ君、他

神社の境内での収録なので少しノイジーだが、アンビソニックサウンドの雰囲気は伝わるのではないかと思う.

サンプル音源1のトラックデータ

サンプル音源1の収録場所 『地図データ:出典:国土地理院発行2.5万分1地形図』